0

0

0

0

来源:大创意

“It takes 20 years to build a reputation and five minutes to ruin it. If you think about that, you’ll do things differently.”

– Warren Buffett

CEO, Investor, and philanthropist

是的,毁掉一个品牌甚至都不需要五分钟那么长,一场烟火就够了。

9月19日,一条在海拔4600米的西藏高原上为始祖鸟(Arc'teryx)燃放烟花的视频开始流传;

9月20日,#始祖鸟在喜马拉雅放烟花#的话题冲上热搜第一;

9月21日,品牌方与合作的艺术家相继发布致歉声明。

一个将“敬畏自然”作为品牌核心信条的顶级户外品牌,在生态环境极其敏感的高海拔地区进行了一场烟火表演。这整件事的荒诞之处,不在于创意的对错,而在于从策划到执行的全链条中,竟然没有任何人、任何环节踩下“刹车”。

市场的反应冰冷而迅速。根据事件发酵后首个交易日的港股午间收盘数据显示,在当日恒生指数下跌0.99%、市场整体表现疲软的背景下,始祖鸟母公司安踏体育(2020.HK)的股价却大幅下跌了3.56%,市值蒸发超百亿港元。

市场分析普遍将此次股价的剧烈波动,直接归因于始祖鸟品牌因“赞助艺术家在喜马拉雅放烟花”而引发的负面舆情。一场原本追求极致视觉奇观的营销事件,最终换来了真金白银的惨痛代价。

这起事件再次敲响了警钟:当品牌为了追求所谓的“网感”和“爆点”而选择性忽视专业流程时,危机便如影随形。更准确地说,是缺少一个成熟、严谨的专业体系来扮演那个至关重要的“刹车”角色。

——

4A体系式微,品牌开始“裸奔”

过去几年,一个显著的行业趋势是,越来越多的品牌方,尤其是手握预算的新消费品牌,倾向于绕过传统的4A广告公司,转而直接与创意公司、独立创意人、甚至是MCN机构合作,直接操盘大型营销项目。理由非常直白且诱人:快、便宜、“懂流量”。

这种模式的优势在于高效和灵活。品牌可以直接对话创意核心,减少了冗长的沟通链条,能够对市场热点做出快速反应。“今天给brief,明天出街”的“互联网速度”在传统4A的月度、季度服务模式下是难以想象的。同时,这些新型合作方的报价通常更具弹性,项目制结算也让品牌的预算花费看起来更“划算”。最关键的是,它们似乎更“懂”年轻人,更了解小红书的种草逻辑、抖音的爆款算法和B站的社区文化。

但这种“短、平、快”模式的B面,是专业性的系统性缺失,品牌如同在毫无防护的情况下“裸奔”。当传播策略被简化为“爆点思维”,每一次营销都变成了一场高风险的赌博。始祖鸟事件就是最典型的案例——艺术家有大胆的视觉想法,品牌市场部渴望制造巨大的社媒声量,双方一拍即合。然而,那个本该站出来提出质疑的角色——那个会问“等等,这事儿在法律、环保、品牌价值观层面是否可行?”的专业顾问——从一开始就不在场。

被许多品牌方诟病“流程繁琐”、“反应迟钝”的传统专业体系,其价值恰恰在于这些看似“繁琐”的流程,它们共同构筑了一张品牌的“安全网”:

1.策略先行,谋定后动:专业体系坚持的首要原则是“Why before How”(先问为什么做,再问怎么做)。任何创意都必须建立在深刻的消费者洞察、市场分析和品牌长期战略之上。它要回答的不是“这个创意会不会火”,而是“这个创意是否能准确传递品牌价值?是否有助于解决品牌当下的核心问题?是否会为品牌资产带来长期增益?”。始祖鸟的烟花,显然没有经过这一层拷问。

2.多方评估,风险前置:一个成熟的创意方案在推出前,必须经过内部多部门的交叉审核。这绝非形式主义。

-

法务部门会审查其是否符合广告法、环保法等相关法律法规。在高原燃放烟花,其合法性与合规性本应是第一个被审查的要点。

-

公关与危机管理部门会从舆情角度进行压力测试,预判不同持份者(媒体、公众、环保组织、核心用户)可能的负面反应,并制定应对预案。

-

第三方专家顾问(如文化、环保、社会学专家)的引入,能为创意提供外部视角,避免品牌陷入“自嗨”的认知盲区。在生态敏感区点火,任何一个有基本环保常识的顾问都会亮起红灯。

3.价值对齐,贯彻始终:品牌的核心价值观是其一切行为的准绳。专业流程会确保每一次营销活动、每一句广告语、甚至每一个视觉元素都与品牌长期以来塑造的形象和承诺保持高度一致。

始祖鸟的核心资产之一就是其与自然深度绑定的“户外精神”和“可持续发展”理念。这场烟花,恰恰是对其品牌根基最猛烈的一次背刺,用一场短暂的视觉盛宴,炸毁了多年积累的“敬畏自然”的品牌人设。

当整个行业都在追求“品效合一”和“即时反馈”,这些需要时间沉淀的基础动作,往往被急功近利的品牌方视为“成本”和“负担”。其结果是,品牌在流量的狂欢中迷失了方向,直到翻车坠落的瞬间,才发现自己早已丢掉了最重要的安全带。

——

真实案例:当专业缺席,品牌付出的代价

当专业的流程被“流量至上”的思维绕过,翻车只是时间问题,且姿势各不相同。以下案例均经过核实,确保100%真实。

(以下非正向案例,就不贴素材引导大家观看了,如有兴趣了解,大家可自行搜索。)

创意越界型:杜蕾斯“419”翻车事件(2019) 杜蕾斯在“419”当天联合喜茶、饿了么等多个品牌发布联动海报,文案因过度追求话题性而显得低俗、具有性暗示意味,引发了公众大规模的反感和批评。这是典型的创意团队为了“搞个大的”而失控,品牌内部缺乏专业的策略与价值观把关,最终导致大规模道歉、合作品牌纷纷撇清关系,严重损害了其多年积累的“会玩梗但不低俗”的“高级感”品牌形象。

价值观扭曲型:全棉时代“卸妆巾”广告(2021) 全棉时代发布了一则视频广告,内容为“一名年轻女性深夜回家被黑衣人尾随,情急之下用全棉时代湿巾卸妆,‘变丑’后成功吓跑跟踪者”。该广告因涉嫌“丑化和物化女性”、“宣扬受害者有罪论”而遭到全网猛烈抨击。这则由品牌内部团队主导的创意,在追求“反转效果”的自嗨中,完全忽视了外部专业视角的价值观审核,最终导致两次道歉,母公司股价下跌,并大量流失其赖以生存的核心女性消费者。

KOL失控型:花西子“79元眉笔”风波(2023)此事件的核心并非创始人失言。 在一次直播中,头部主播李佳琦在推销一款79元的花西子眉笔时,有网友留言表示“太贵了”。李佳琦随即回应道:“哪里贵了?……有的时候找找自己原因,这么多年工资涨没涨,有没有认真工作?”此言论瞬间引爆网络,点燃了公众对生活压力和消费主义的复杂情绪。虽然言论出自合作主播,但由于花西子与李佳琦的深度绑定,这场舆论危机最终完全由品牌方承接。事件暴露了品牌在KOL合作中缺乏风险预案和立场切割机制,更深层次地反映了品牌对核心用户真实情绪的隔膜与“不共情”,是专业缺位下品牌危机管理能力的彻底丧失。

产品诚信型:梦龙“中外双标”危机(2021)

冰淇淋品牌梦龙被网友曝出其在中国市场销售的产品,外层巧克力和国外一致,但冰淇淋主体使用的是成本较低的植物油脂(人造奶油),而在欧洲市场则使用牛奶为原料的稀奶油。这一“双标”行为引发了消费者对其产品诚信的巨大危机。品牌初期的回应含糊其辞,未能提供有力证据,暴露了其在供应链透明度和风险沟通上的专业短板。一个产品层面的问题,因缺乏专业、透明、基于事实的“证据化沟通”预案,最终演变成了对整个品牌诚信的拷问。

这些案例的共同点是:为了短期的商业目标(流量、话题、销量),品牌主动或被动地绕过了专业的策略评估、风险预判和价值观校准。它们最终付出的代价,远非节省下的那笔聘请专业公司的费用所能弥补。

——

不是那些“讲课专家”,

是真正的专业壁垒

如今,市场上充斥着各种“品牌专家”、“流量导师”,他们教授的课程大多围绕如何“三天引爆私域”、“七天打造爆款IP”。但真正的专业主义,不在于几页精美的PPT或几句时髦的黑话,它根植于严谨、枯燥甚至反人性的“流程”之中。

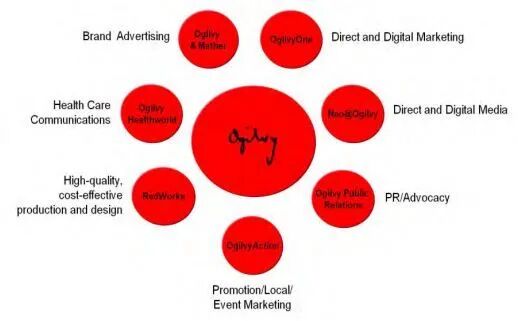

奥美广告(Ogilvy)的“360度品牌管家”不是一句空洞的口号,它是一种将品牌策略、创意、媒介、公关、数字营销等所有环节打通,确保每一个环节都有专业人士把关,共同守护品牌价值的系统方法。

天联广告(BBDO)的“The Work. The Work. The Work.”理念,要求每一个创意简报(brief)都必须清晰回答:我们到底在解决什么问题?为什么这个问题需要我们来解决?我们如何验证解决方案的有效性?

麦肯光明(McCann)的“Truth Well Told”(真理善传)不仅是创意哲学,其背后是严格到近乎苛刻的事实核查(Fact-checking)与法务审核流程,确保每一个对外传播的信息都真实、准确、合规。

这些看起来“老派”甚至“过时”的东西,恰恰是构建品牌护城河的基石。当整个市场都在谈论ROI、只盯着数据表现时,这些基础的专业主义就被当作了“非必要成本”。直到翻车的那一刻,大家才猛然想起:原来,是需要有人负责踩刹车的。

——

行业失衡的代价:

不只是一次公关危机

当品牌方的考核标准只剩下“小红书种草笔记数量”、“抖音视频播放量”、“微博热搜榜位置”时,整个营销传播行业生态就开始变得畸形:

-

代理商变成“执行工具”:策略思考能力被边缘化,代理商的核心竞争力从“解决问题”退化为“满足甲方要求”,即便那个要求是错的。

-

创意变成“流量赌博”:深刻的消费者洞察和品牌价值表达让位于追求猎奇、争议和反转的“爆点”,价值观和长期主义成了不合时宜的奢侈品。

-

专业人才流失:在“流量为王”的导向下,会做PPT、会追热点的“网红型”市场人员,可能比一个深耕策略、严谨细致的品牌专家更受青睐,导致专业精神的断层。

始祖鸟的烟花不是孤例。每一次品牌翻车的背后,我们都能看到专业缺位的影子。当运营小编的个人情绪和不当言论可以绕过所有审核,直接以品牌官方的身份发布时,这本身就是最危险的“裸奔”。

——

结语:回归常识

如果始祖鸟的这次营销活动,经过了一家专业机构的完整流程把关,它大概率不会以在高原上燃放烟花的形式出现。这不是因为4A公司的员工比谁更高明,而是因为一套基础的专业流程会迫使他们提出几个朴素到近乎常识的问题:

“这么做,符合我们的品牌价值观吗?”

“法律和环境风险评估做了吗?”

“万一出现负面舆论,我们有Plan B吗?”

“我们的核心用户——那些真正的户外爱好者,会怎么看待这件事?”

问题听起来很“无聊”,很“不性感”,但它们能救命。

当整个行业都在追求“快”和“爆”的时候,也许是时候适当慢下来,重新捡起那些“繁琐的正确”。

因为专业的真正价值,从来不是教你怎么一飞冲天,而是确保你飞上天之后,还能安全着陆,并且活下去。